Когда на праздники и гуляния бергульские красавицы плетут венки и ленты в косы,

надевают нарядные шубейки и станухи,

да с песней идут к воде венки эти пускать,

тогда волнуется Тара.

надевают нарядные шубейки и станухи,

да с песней идут к воде венки эти пускать,

тогда волнуется Тара.

На взгорок над Тарой у устья быстроструйного холодного Бергулька́ пришли три бородатых мужика. Осенив себя двоеперстием, присели. Помолчали, усталые.

«Кажись, по край света зашли: дальше итить некуда», — изрёк старший.

«По всему видать, некуда», – согласился другой.

Самый младший, брат приходского священника, погладил широкой ладонью клинышек бороды:

«И незачем, — подтвердил-затвердил. — Сколь болот одолели, пока добрались. Тут можно души свои спасать

от мирской скверны».

«Кажись, по край света зашли: дальше итить некуда», — изрёк старший.

«По всему видать, некуда», – согласился другой.

Самый младший, брат приходского священника, погладил широкой ладонью клинышек бороды:

«И незачем, — подтвердил-затвердил. — Сколь болот одолели, пока добрались. Тут можно души свои спасать

от мирской скверны».

Было это в 1903 году. Место для пристанища выбирали ходоки старообрядческой общины, шедшие

из Беларуси.

Встретила их сибирская земля туманными болотами, густым лесом со зверем непуганым и ягодой душистой. Местные — коренные сибиряки — жили привольно,

не теснились, ставили дворы, как кому вздумается.

И раздавались стук топора и песни соловьиные на весь Каинский уезд Ново-Николаевской губернии.

из Беларуси.

Встретила их сибирская земля туманными болотами, густым лесом со зверем непуганым и ягодой душистой. Местные — коренные сибиряки — жили привольно,

не теснились, ставили дворы, как кому вздумается.

И раздавались стук топора и песни соловьиные на весь Каинский уезд Ново-Николаевской губернии.

Переселенцы из Беларуси пришли сюда со своей посудой: везли крынки, черёпки, кувшины. В Бергуле́ глина плохая, и изделия местных жителей отличаются толщиной и техникой — здесь посуда сделана вналёп, чтобы была прочнее. Но не только посуду принесли

с собой кержаки — так себя называли ищущие уединения на Сибирской стороне староверы.

Со своим Богом пришли старообрядцы в Бергу́ль,

для него стали жить. И кержаками они сами себя прозвали, нет такой народности, и не сохранилась она.

Сейчас в Бергуле и не встретишь этого слова, разве что

в разговоре со старожилами. Они ещё молельный дом помнят, что на берегу Тары стоял.

с собой кержаки — так себя называли ищущие уединения на Сибирской стороне староверы.

Со своим Богом пришли старообрядцы в Бергу́ль,

для него стали жить. И кержаками они сами себя прозвали, нет такой народности, и не сохранилась она.

Сейчас в Бергуле и не встретишь этого слова, разве что

в разговоре со старожилами. Они ещё молельный дом помнят, что на берегу Тары стоял.

Слепить кувшин

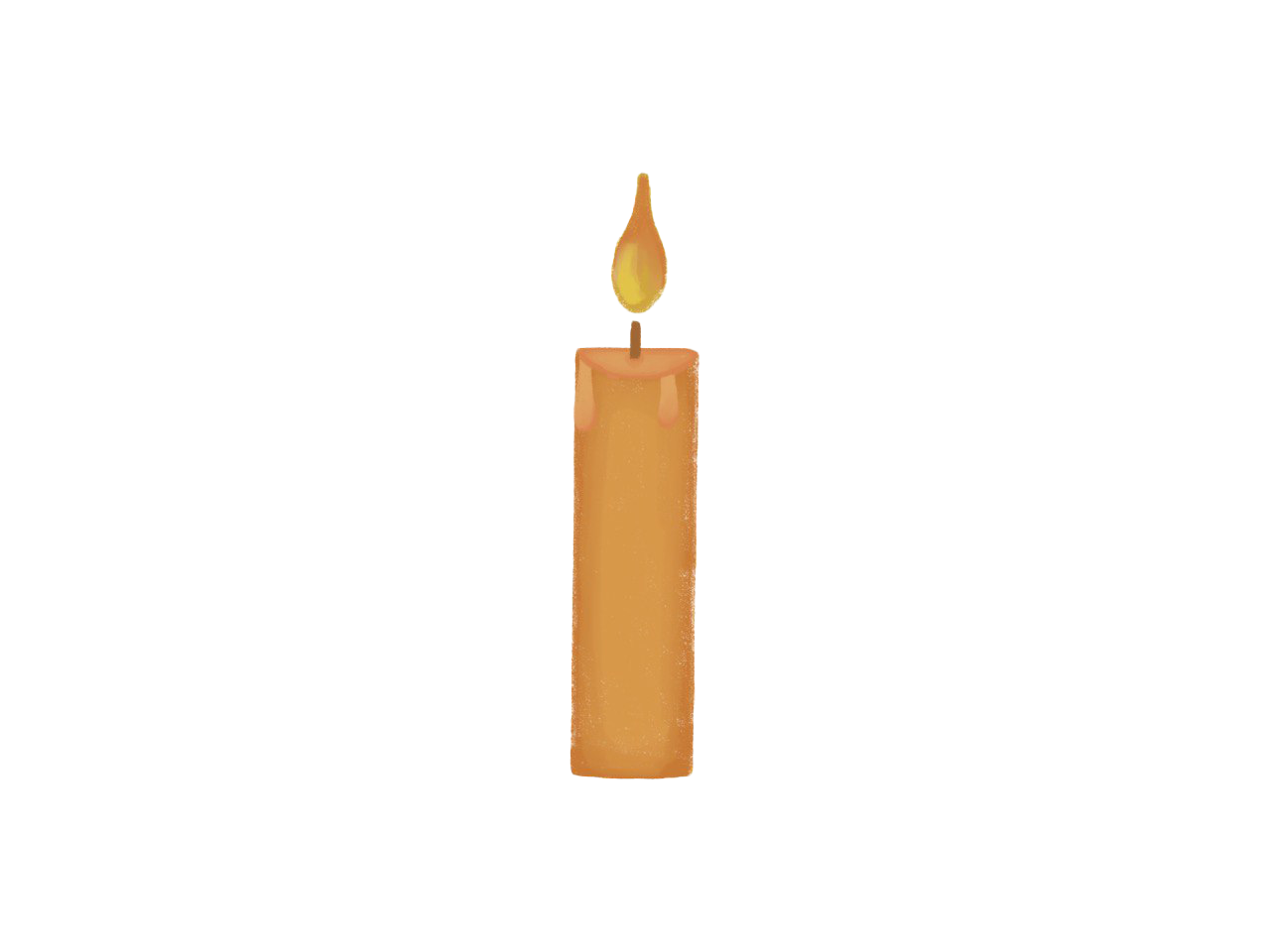

Свечи катали сами. На освещение дома их уходило много, особенно

в долгие зимние вечера. А хранили свечи в чугунных ящичках-сундучках, сейчас уже таких

и не встретишь, только

в закромах у местных.

в долгие зимние вечера. А хранили свечи в чугунных ящичках-сундучках, сейчас уже таких

и не встретишь, только

в закромах у местных.

Алексей Логинович Старков — один из старейших жителей Бергуля́, родился в 1940 году. Родители его поженились в 1931,

на свадьбу молодожёнам подарили иконы: невесте — икону

Девы Марии, отцу — Христа. Алексей Логинович хранит эти иконы как реликвию.

на свадьбу молодожёнам подарили иконы: невесте — икону

Девы Марии, отцу — Христа. Алексей Логинович хранит эти иконы как реликвию.

Перед Пасхой староверы постились. Зато потом

на праздничный стол нажаривали яичницу и доставали облива́нное молоко. Его готовили

из скопленного в пост кипячёного молока и сваренного в печи творога.

на праздничный стол нажаривали яичницу и доставали облива́нное молоко. Его готовили

из скопленного в пост кипячёного молока и сваренного в печи творога.

На Пасху к Божничке клали раскрашенное яичко и веточку вербы. Хранили яйцо до следующей Пасхи. Примета есть, что если случится пожар, надо с этим яйцом обежать вокруг дома три раза,

и огонь отступит. Вот так и жили,

с Божьей помощью.

и огонь отступит. Вот так и жили,

с Божьей помощью.

Все люди́ живут,

как цвяты цвятут.

А я молода —

вяну, как трава.

Кину, брошу мир —

по́йду в монастырь.

Там я буду жить —

всем людя́м служить.

как цвяты цвятут.

А я молода —

вяну, как трава.

Кину, брошу мир —

по́йду в монастырь.

Там я буду жить —

всем людя́м служить.

Не все традиции сохранились в Бергуле,

но молодое поколение подхватывает часть обычаев. Духовное родство бергульцев

не даёт забыть христианские корни.

Здесь в каждом соседнем дворе

кто-то кому-то лёлька или крестник.

На церковные праздники собираются всем селом и проводят их шумно и весело.

Дети особенно любят ходить по дворам колядовать и славить и на Пасху яичком биться. Взрослые тоже гуляний ждут —

с песней по селу пройтись и праздник

в каждый двор зазвать.

И всё с песней да духовными стихами.

но молодое поколение подхватывает часть обычаев. Духовное родство бергульцев

не даёт забыть христианские корни.

Здесь в каждом соседнем дворе

кто-то кому-то лёлька или крестник.

На церковные праздники собираются всем селом и проводят их шумно и весело.

Дети особенно любят ходить по дворам колядовать и славить и на Пасху яичком биться. Взрослые тоже гуляний ждут —

с песней по селу пройтись и праздник

в каждый двор зазвать.

И всё с песней да духовными стихами.

И вот пока в Бергуле песни поют,

волнуется Тара

волнуется Тара