Когда с одного двора люди приходят соседей проведать

и о жизни поговорить, тогда волнуется Тара

и о жизни поговорить, тогда волнуется Тара

Алексей Логинович Старков собирал и бергу́льский фольклор, и ракеты в Москве и Минске. После учёбы

в Московском университете геодезии и картографии

чуть космонавтом не стал, но село родное к звёздам

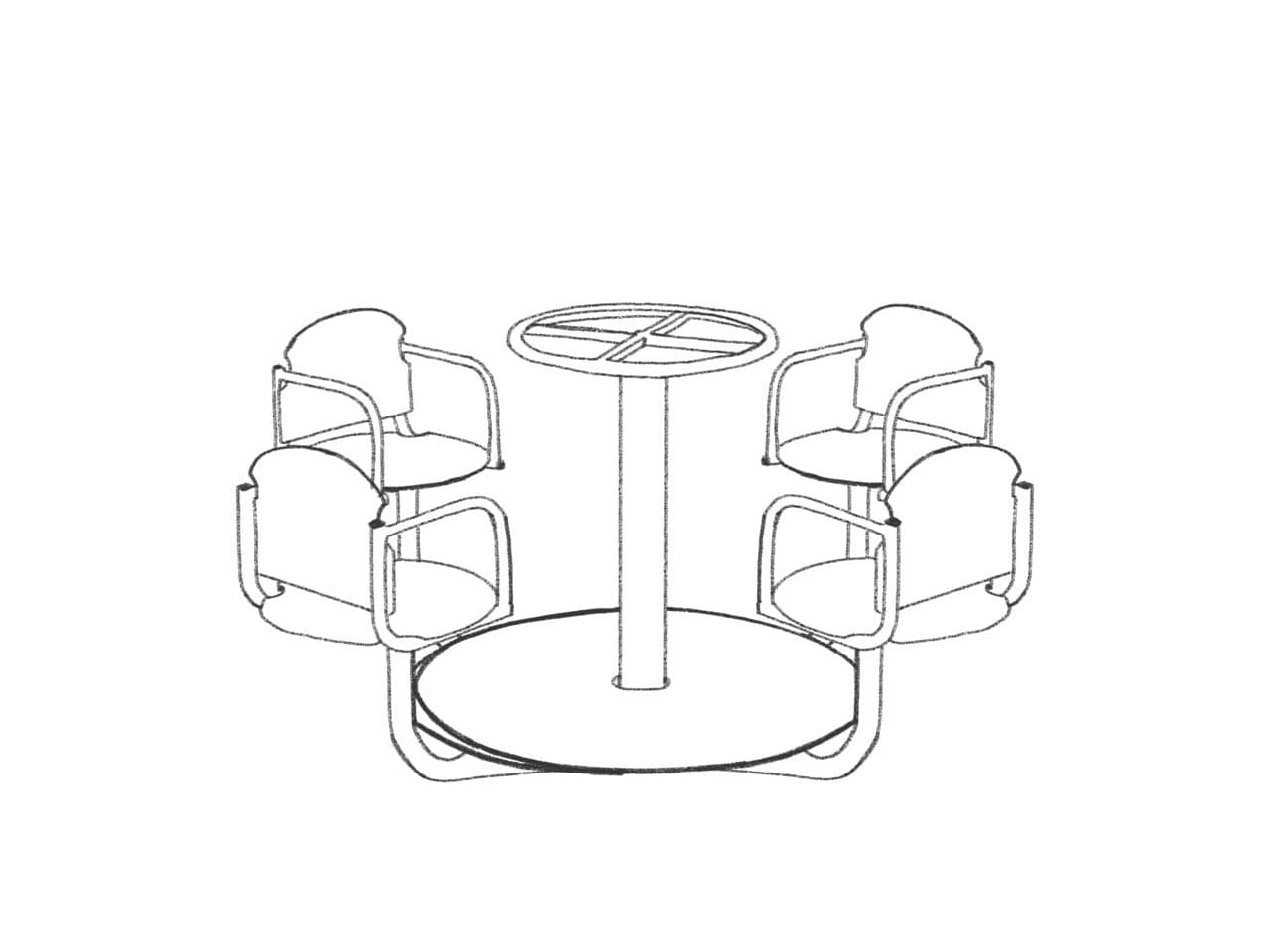

не отпустило — куда без такого архитектора-инженера. Кто бы, если не Алексей Логинович, игровую площадку сконструировал и первые качели-карусели в округе для ребят поставил. Да такие, что уже двадцать лет детвору радуют. Своими руками собирал по подшипничкам,

а парни-старшеклассники и сварщики с базы помогали.

в Московском университете геодезии и картографии

чуть космонавтом не стал, но село родное к звёздам

не отпустило — куда без такого архитектора-инженера. Кто бы, если не Алексей Логинович, игровую площадку сконструировал и первые качели-карусели в округе для ребят поставил. Да такие, что уже двадцать лет детвору радуют. Своими руками собирал по подшипничкам,

а парни-старшеклассники и сварщики с базы помогали.

இ узнать рецепт бергульского лакомства

Когда появились качели в Бергу́ле, стали ребята из соседних сёл приходить. Свои знали, что Алексей Логинович стихи пишет, попросили песню сочинить, чтобы, раскачавшись, запеть, и с высоты на всю округу

слова мелодичные разливались.

слова мелодичные разливались.

взять в руки инструмент

Алексей Логинович ещё в молодости самостоятельно выучил нотную грамоту, освоил гитару и гармошку.

Не заскучаешь в фамильной усадьбе Старковых,

куда в 1903 году прадед Алексея Логиновича

Макар Акимович пришёл с двумя сыновьями

и дочкой. По стенам деревянной избы — карандашные портреты родителей и односельчанина-почтальона

с ведром писем, на полках музыкальные инструменты

не успевают запылиться, доверху заполнен ящик фотографиями, магнитофонными касетами с записями историй старожилов Бергуля́.

Не заскучаешь в фамильной усадьбе Старковых,

куда в 1903 году прадед Алексея Логиновича

Макар Акимович пришёл с двумя сыновьями

и дочкой. По стенам деревянной избы — карандашные портреты родителей и односельчанина-почтальона

с ведром писем, на полках музыкальные инструменты

не успевают запылиться, доверху заполнен ящик фотографиями, магнитофонными касетами с записями историй старожилов Бергуля́.

Помнит Алексей Логинович и песни, и сказки,

что сказывали в его большой семье, и как праздники встречали, какие игрушки мастерили. По этим воспоминаниям в соавторстве с Татьяной, заведующей бергульским музеем, написали не одну исследовательскую работу о краеведении. Всё ради того, чтобы память

о Бергуле и за его пределами, и среди потомков осталась.

И когда случайно попадаются хоть несколько строчек

о малой родине в исторической хронике — будто

и на душе радостнее и теплее.

что сказывали в его большой семье, и как праздники встречали, какие игрушки мастерили. По этим воспоминаниям в соавторстве с Татьяной, заведующей бергульским музеем, написали не одну исследовательскую работу о краеведении. Всё ради того, чтобы память

о Бергуле и за его пределами, и среди потомков осталась.

И когда случайно попадаются хоть несколько строчек

о малой родине в исторической хронике — будто

и на душе радостнее и теплее.

В летописи Новосибирской области упоминается, что первая лампочка Ильича в Бергуле зажглась в 1946 году, а радиопередача зазвучала в 1952 году. Учеником Алексей Логинович видел, как при лучинке бабушки куделю пряли — лён вычёсывали, а сам при керосинке уроки делал и букварь читал. И сейчас, когда в Бергуле гаснет свет, керосинка эта выручает.

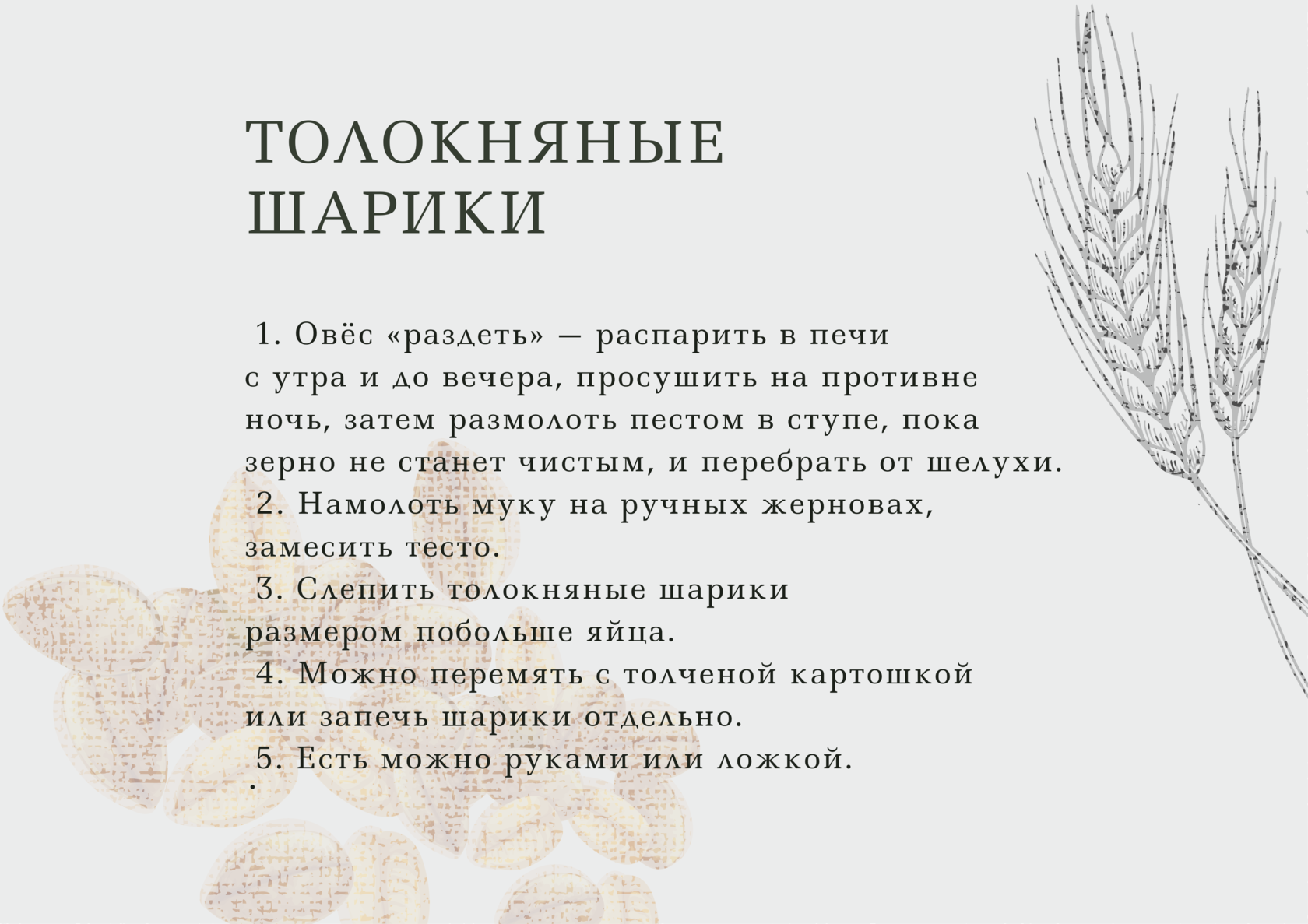

К керосинке Алексей Логинович гостям на стол истинно бергульские угощения поставит: чай из сибирских трав, гарбузя́нка — пшеничная каша на молоке с тыквой, толокняные шарики из пропаренного овса. Стол такой несколько дней готовится и обязательно в русской печке.

К керосинке Алексей Логинович гостям на стол истинно бергульские угощения поставит: чай из сибирских трав, гарбузя́нка — пшеничная каша на молоке с тыквой, толокняные шарики из пропаренного овса. Стол такой несколько дней готовится и обязательно в русской печке.

Алексей Логинович для здоровья пьёт чай из листьев мяты и смородины, собранных летом. Ездит по ягоду

в лес на велосипеде, зимой ходит на «лыжа́х» и сооружает прорубь на Таре. Алексей Логинович похож

на студента — всё ему интересно и любое дело в руках горит. Сожалеет ли он, что не поступил в архитектурный,

а выучился на военного инженера, что потом не остался работать в космической отрасли, а вернулся ухаживать

за матерью в село? В Белоруссии остались жена и дети, теперь уже есть внуки и правнуки. А здесь у Алексея Логиновича — его Бергуль, и он помогает ему жить.

в лес на велосипеде, зимой ходит на «лыжа́х» и сооружает прорубь на Таре. Алексей Логинович похож

на студента — всё ему интересно и любое дело в руках горит. Сожалеет ли он, что не поступил в архитектурный,

а выучился на военного инженера, что потом не остался работать в космической отрасли, а вернулся ухаживать

за матерью в село? В Белоруссии остались жена и дети, теперь уже есть внуки и правнуки. А здесь у Алексея Логиновича — его Бергуль, и он помогает ему жить.

இ примерить народный костюм и встать в хоровод

Когда Нина поёт «Все люди живут, как цвяты цвятут»,

всё семейство Долнер понимает, что у мамы что-то случилось, чем-то её расстроили. Когда сын Антоша упрямится идти

в садик, Нина через игру его поднимает и собирает без слёз. Если в календаре выступления и репетиции ансамбля «Вечёрка» чередуются с занятиями с детской фольклорной группой «Ленок», ни один праздник не обходится без Нины,

и уж если две старшие дочери по стопам мамы идут

в творческую профессию, «в культуру», то выходит,

что фольклор и песни — больше чем хобби и работа.

Поэтому так обидно за сферу культуры, которой будто недодают, обделяют её ресурсами, и приходится рассчитывать только на себя и таких же идейных.

всё семейство Долнер понимает, что у мамы что-то случилось, чем-то её расстроили. Когда сын Антоша упрямится идти

в садик, Нина через игру его поднимает и собирает без слёз. Если в календаре выступления и репетиции ансамбля «Вечёрка» чередуются с занятиями с детской фольклорной группой «Ленок», ни один праздник не обходится без Нины,

и уж если две старшие дочери по стопам мамы идут

в творческую профессию, «в культуру», то выходит,

что фольклор и песни — больше чем хобби и работа.

Поэтому так обидно за сферу культуры, которой будто недодают, обделяют её ресурсами, и приходится рассчитывать только на себя и таких же идейных.

После занятий в кружках ребята не спешат

из Дома культуры: собираются в просторном холле

и заводят хоровод и игры-крутухи. Большая часть состава — дети работников культуры, и задор

им будто по наследству передался. Раз никто

не разбежался, Анна Подрядчикова, хореограф

Дома культуры, достаёт из костюмерной народные рубашки-станухи и сарафаны-шубейки, поправляет дочке ленты — ребята готовятся к празднику,

нужно, чтобы костюмчик сидел.

из Дома культуры: собираются в просторном холле

и заводят хоровод и игры-крутухи. Большая часть состава — дети работников культуры, и задор

им будто по наследству передался. Раз никто

не разбежался, Анна Подрядчикова, хореограф

Дома культуры, достаёт из костюмерной народные рубашки-станухи и сарафаны-шубейки, поправляет дочке ленты — ребята готовятся к празднику,

нужно, чтобы костюмчик сидел.

Занятия с детьми и праздники для сельчан — отдушина Нины. «Мама устаёт», — понимающе рассуждает младшая из трёх дочерей Лида. Есть хозяйство с коровой, лошадьми и курами, большой дом с огородом на всю многодетную семью. И есть сцена, которая будто раскрывает с другой стороны.

Благодарные зрители — пожилые бергу́льцы

из клуба «Золотой возраст» при музее и все,

с кем выросли и учились.

«Иногда растрогаются даже те односельчане,

от которых не ожидаешь. А если получится всех

в игру завлечь и в один хоровод поставить,

то значит всё не зря», — рассказывает Нина.

из клуба «Золотой возраст» при музее и все,

с кем выросли и учились.

«Иногда растрогаются даже те односельчане,

от которых не ожидаешь. А если получится всех

в игру завлечь и в один хоровод поставить,

то значит всё не зря», — рассказывает Нина.

இ расспросить исследователя

О своих стихах Татьяна Подъява первая не рассказывает,

пока не спросишь. А о музее, клубе «Золотой возраст» и селе как лектор-экскурсовод всё в подробностях изложит.

Татьяна уверена, что Бергу́ль — это и место, и призвание.

пока не спросишь. А о музее, клубе «Золотой возраст» и селе как лектор-экскурсовод всё в подробностях изложит.

Татьяна уверена, что Бергу́ль — это и место, и призвание.

Оттого и столько исследовательских работ о традициях и быте Бергуля́ ею написано, и заметок в местную газету, и все экскурсии для гостей села состоялись. Даже во время отпуска, и в семь утра, и в одиннадцать вечера — когда из Челябинска, Новосибирска, Москвы в дом-музей заезжают. В книге отзывов с самого открытия — с 1984 года — накопились записи благодарных посетителей даже из Канады и Голландии.

Всех, кому Бергуль интересен и кто о нём рассказать просит, Татьяна вниманием не обделит. Беспокоится, что если

не ответит кому, если не пойдёт навстречу и не представит Бергуль, то об этих местах память не будет передаваться

и сюда ездить совсем перестанут. «Пока интерес к Бергулю есть, будем стараться», — объясняет Татьяна.

Всех, кому Бергуль интересен и кто о нём рассказать просит, Татьяна вниманием не обделит. Беспокоится, что если

не ответит кому, если не пойдёт навстречу и не представит Бергуль, то об этих местах память не будет передаваться

и сюда ездить совсем перестанут. «Пока интерес к Бергулю есть, будем стараться», — объясняет Татьяна.

Местным в музее всегда рады. Кто экспонатами своих коллекций из закромов поделится, кто наоборот попользоваться своим раритетом заглянет.

Старожил села принёс в музей ручные жернова, как-то понадобилось ему помолоть овса на кисель, пришёл в музей, там на веранде и намолол.

В музее сохранились и крынки с запахом молока, и снопики льна,

когда его ещё в Бергуле выращивали.

Старожил села принёс в музей ручные жернова, как-то понадобилось ему помолоть овса на кисель, пришёл в музей, там на веранде и намолол.

В музее сохранились и крынки с запахом молока, и снопики льна,

когда его ещё в Бергуле выращивали.

Часть музейного фонда Татьяне досталась

от Зинаиды Васильевны Голубцовой — собирательницы бергульского фольклора

и наследия Бажова в Сибири. А часть экспонатов преемница собирала сама.

В одном из залов музея — «комнате Бажова» — стоит кровать прабабушки Татьяны с льняным наматрасником и вышитыми подзорами.

Так переплелись работа и жизнь хранительницы дома-музея, и оттого, видимо, столько души и тепла во встречах в музее.

от Зинаиды Васильевны Голубцовой — собирательницы бергульского фольклора

и наследия Бажова в Сибири. А часть экспонатов преемница собирала сама.

В одном из залов музея — «комнате Бажова» — стоит кровать прабабушки Татьяны с льняным наматрасником и вышитыми подзорами.

Так переплелись работа и жизнь хранительницы дома-музея, и оттого, видимо, столько души и тепла во встречах в музее.

Нина Долнер

Ольга Пшеничная

Татьяна Подъява

Анна Подрядчикова

Руководитель детской фольклорной группы «Ленок», участница

ансамбля «Вечёрка»

ансамбля «Вечёрка»

Библиотекарь

Руководитель Дома-музея им. П. П. Бажова

Хореограф Дома культуры

Иногда в Бергуле культурные работники объединяются и устраивают костюмированные экскурсии, не только по музею, но и в клуб за песнями «Вечёрки» и фольклорными играми, чтобы о Бергуле

во всех красках рассказать.

во всех красках рассказать.

Библиотекарь Ольга Пшеничная шутит, что приехала Бергуль посмотреть, а теперь сама экскурсии проводит. Здесь выросли старшие сыновья и растёт младший Паша. Из школы Паша прибегает к маме в библиотеку проведать. Помогает дома

по хозяйству. Пока отец на «Северах» работает и братья

в других городах, Паша за старшего: и собаку накормить,

и за молоком парным сходить — всё сам.

Когда Ольга проездом бывает в Новосибирске и Куйбышеве, покупает там для библиотеки современные книги, раскраски, наборы для творчества в художественный уголок. Они

с ребятами уже освоили алмазную мозаику и делают литературные композиции.

Вместе Ольга и Татьяна проводят литературные квесты: ребята проходят задания и в музее, и в библиотеке, а потом

по традиции пьют чай. Всеми способами Ольга в библиотеку читателей зазывает. От показателей посещаемости зависит, сколько новых книг район определит в фонд. И если библиотека не будет пополняться, то читать бергульцам станет неинтересно и нечего.

по хозяйству. Пока отец на «Северах» работает и братья

в других городах, Паша за старшего: и собаку накормить,

и за молоком парным сходить — всё сам.

Когда Ольга проездом бывает в Новосибирске и Куйбышеве, покупает там для библиотеки современные книги, раскраски, наборы для творчества в художественный уголок. Они

с ребятами уже освоили алмазную мозаику и делают литературные композиции.

Вместе Ольга и Татьяна проводят литературные квесты: ребята проходят задания и в музее, и в библиотеке, а потом

по традиции пьют чай. Всеми способами Ольга в библиотеку читателей зазывает. От показателей посещаемости зависит, сколько новых книг район определит в фонд. И если библиотека не будет пополняться, то читать бергульцам станет неинтересно и нечего.

இ посмотреть спектакль

Ещё в школе Татьяна ходила в драматический кружок, в студенчестве играла в спектаклях. Главные роли Татьяна не любит, потому что, например, у Снегурочки плавная игра, и трудно запомниться с ней зрителю. Зато второстепенные персонажи всегда получаются яркими, как Марфушенька в «Морозко».

В историю Бергуля Татьяна войдёт в числе основных действующих лиц. С Татьяной дело спорится — заработали «Ночи в музее», социальные сети, клуб пенсионеров «Золотой возраст». И может, появится во дворе музея, как мечтает Татьяна, туристическая станция со срубом русский избы, чтобы гости Бергуля могли быт местный и обычаи на себе познать. У Татьяны с Алексеем Логиновичем есть шуточный уговор, что его усадьба под туристический комплекс музею достанется со всеми реликвиями. Значит, сможет следующее поколение перенять и сохранить культуру и душу Бергуля.

В историю Бергуля Татьяна войдёт в числе основных действующих лиц. С Татьяной дело спорится — заработали «Ночи в музее», социальные сети, клуб пенсионеров «Золотой возраст». И может, появится во дворе музея, как мечтает Татьяна, туристическая станция со срубом русский избы, чтобы гости Бергуля могли быт местный и обычаи на себе познать. У Татьяны с Алексеем Логиновичем есть шуточный уговор, что его усадьба под туристический комплекс музею достанется со всеми реликвиями. Значит, сможет следующее поколение перенять и сохранить культуру и душу Бергуля.

Татьяна — ученица Полины Григорьевны Халявы

и одна из первых артисток её театрального драматического кружка «Юность».

Полина Григорьевна с ребятами ставила

и Бажова, и Алексея Толстого. Костюмы по всему селу собирают: у кого найдётся шляпка, у кого —

костыль для кота Базилио. Сейчас разучивают

«Летучий корабль». На гастроли ходят

в Дом культуры, садик, выезжают в райцентр.

Пять лет бергульские постановки занимали призовые места в районе. Из Новосибирска

как-то с кубком приехали. Когда «артисты»

Полины Григорьевны в столице Сибири

на конкурсе юных чтецов «Живая классика» выступают, обязательно в театр заходят.

В опере «Князь Игорь» половецкие пляски

очень запомнились.

и одна из первых артисток её театрального драматического кружка «Юность».

Полина Григорьевна с ребятами ставила

и Бажова, и Алексея Толстого. Костюмы по всему селу собирают: у кого найдётся шляпка, у кого —

костыль для кота Базилио. Сейчас разучивают

«Летучий корабль». На гастроли ходят

в Дом культуры, садик, выезжают в райцентр.

Пять лет бергульские постановки занимали призовые места в районе. Из Новосибирска

как-то с кубком приехали. Когда «артисты»

Полины Григорьевны в столице Сибири

на конкурсе юных чтецов «Живая классика» выступают, обязательно в театр заходят.

В опере «Князь Игорь» половецкие пляски

очень запомнились.

+

=

На пенсию Полину Григорьевну школа не отпускает, как и когда-то не отпустил сам Бергуль. Больше сорока лет на краю света задержалась.

Полина Григорьевна ценит бергульцев за честность

и прямолинейность, за традиции и культуру, за то, как «вкусно здесь говорят». В тетрадях у ребят такие обороты

не встретишь, да и нелитературными они считаются…

Зато как звучат!

Ученики Полины Григорьевны в сочинениях зовут Бергуль малой Родиной, вспоминают о кержаках и хвастают бажовским следом. Значит, помнят и стараются сохранить.

и прямолинейность, за традиции и культуру, за то, как «вкусно здесь говорят». В тетрадях у ребят такие обороты

не встретишь, да и нелитературными они считаются…

Зато как звучат!

Ученики Полины Григорьевны в сочинениях зовут Бергуль малой Родиной, вспоминают о кержаках и хвастают бажовским следом. Значит, помнят и стараются сохранить.

Пока в Бергуле открыты двери клуба, музея и библиотеки и над школьным двором поднимаются качели,

Тара волнуется

Тара волнуется