Когда ребятня бежит, наслушавшись о Медной горы

Хозяйке, искать на бережку место, где Бажова

в «байне» лечили, или сказочных щук ловить,

тогда волнуется Тара

Хозяйке, искать на бережку место, где Бажова

в «байне» лечили, или сказочных щук ловить,

тогда волнуется Тара

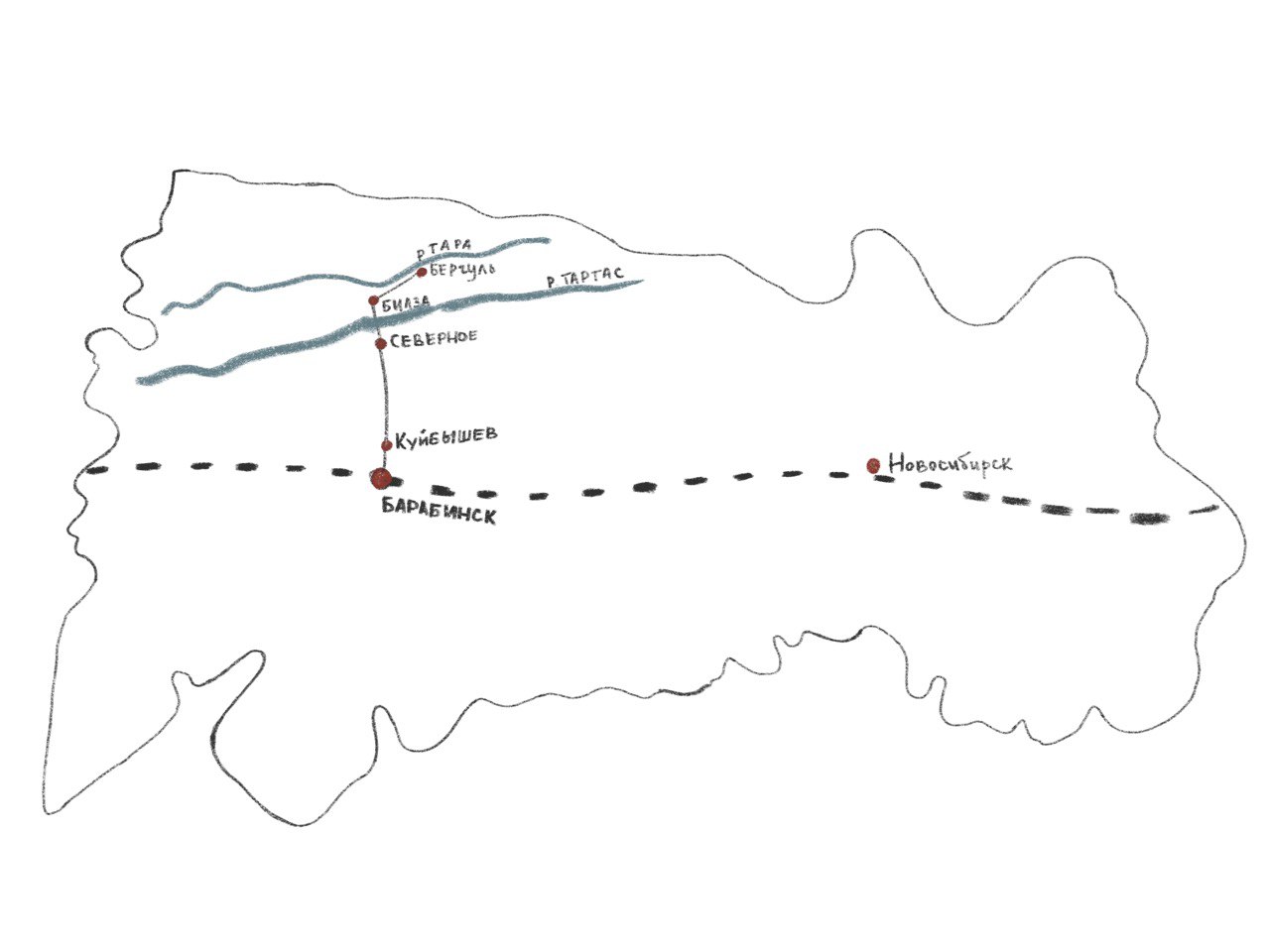

«Красными кружками отмечены на карте школы. Кирибаев тянется к крайнему пятнышку в северо-восточной стороне зелёной полосы.

Прочитывает вслух надпись: “Бергу́ль”.

Секретарь ещё больше оживился.

— В Бергуль можно. Там уже давно ждут учителя. Школа там новая.

— И лес там? — спрашивает Кирибаев.

— Лесу там! о-о! Коренной урман».

Прочитывает вслух надпись: “Бергу́ль”.

Секретарь ещё больше оживился.

— В Бергуль можно. Там уже давно ждут учителя. Школа там новая.

— И лес там? — спрашивает Кирибаев.

— Лесу там! о-о! Коренной урман».

Фрагмент из автобиографической книги П. П. Бажова

«За советскую правду», написанной после работы сельским учителем в Бергуле под фамилией Кирибаев

«За советскую правду», написанной после работы сельским учителем в Бергуле под фамилией Кирибаев

Февраль 1919 года. Страна в огне Гражданской войны. Опаляет даже отдалённые сибирские уезды. За Тарой метёт буран, просёлочные дороги засыпаны тяжёлым снежным покрывалом. Семенит лошадка, везёт сани

с закутанным в тулуп человеком. Он простужен.

Его душит кашель и пробирает мороз — настоящий, сибирский. Дальше и дольше ехать опасно.

Но оставаться у всех на виду опрометчиво: лучше заехать в самую глушь и пересидеть незамеченным. Преподавать, например, в сельской школе.

Вот и бумажка есть, где значится, что такой-то действительно «учитель Бергульской школы Биазинской волости, Каинского уезда».

с закутанным в тулуп человеком. Он простужен.

Его душит кашель и пробирает мороз — настоящий, сибирский. Дальше и дольше ехать опасно.

Но оставаться у всех на виду опрометчиво: лучше заехать в самую глушь и пересидеть незамеченным. Преподавать, например, в сельской школе.

Вот и бумажка есть, где значится, что такой-то действительно «учитель Бергульской школы Биазинской волости, Каинского уезда».

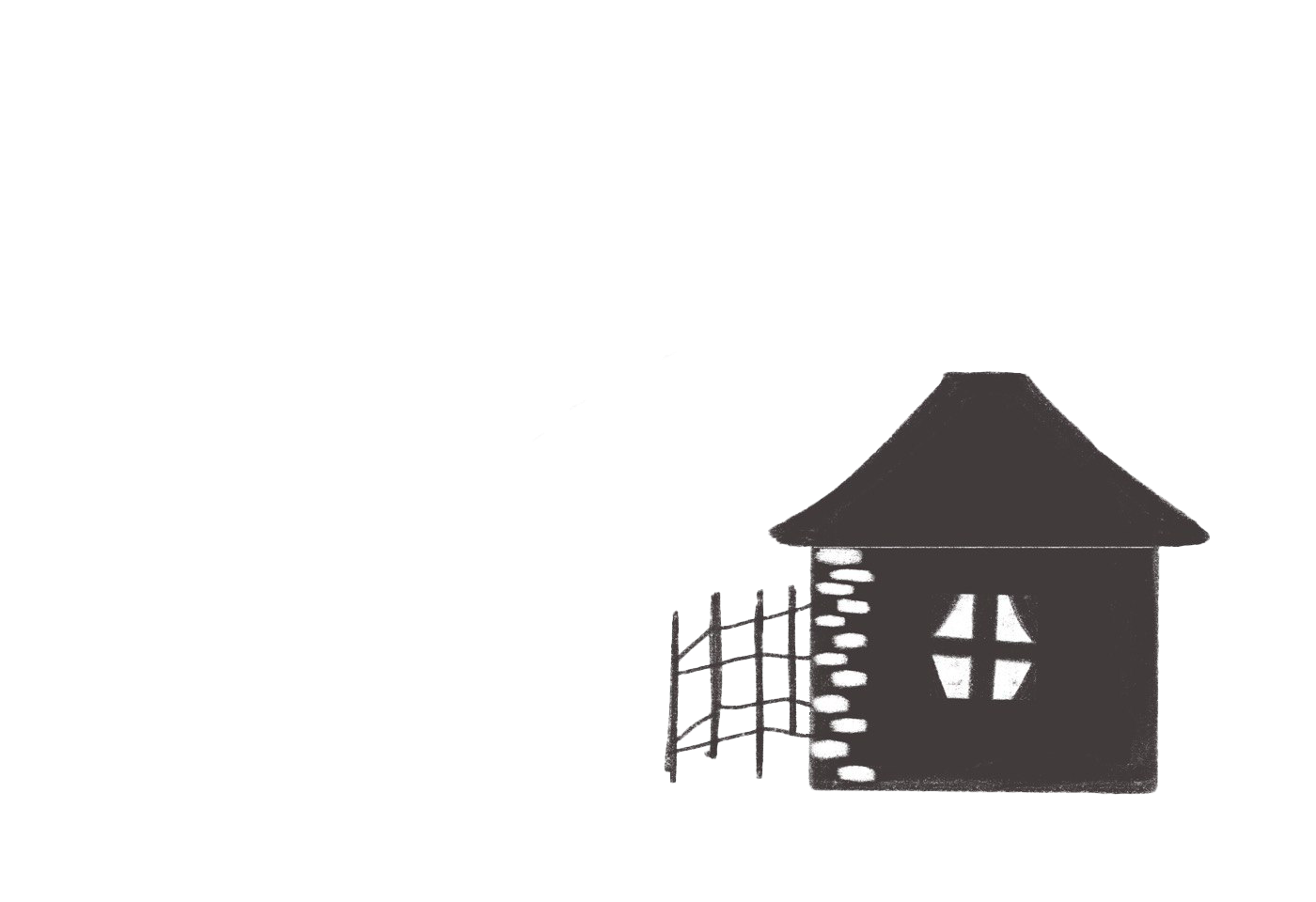

Приняли Кирибаева на постой в усадьбе братьев Хо́хловых — одних из первых поселенцев — Емельяна, Константина и Андрея. По своим порядкам дали посуду, ту, что для «мирских». Вместо чая напоили чагой из наростов на берёзе. Но лучше «вучителю» не стало. Повели паром оздоравливаться в «байню»

на берег Тары. Она-то и вылечила. «Проснулся к вечеру. Приступов кашля нет. “Байня” сделала

своё дело».

Бергульской школой, что расписали Кирибаеву, оказался просторный дом Константина Хо́хлова.

Там и остановился, и стал давать уроки первый бергульский учитель. По лавкам расселись

тринадцать ребятишек от восьми до четырнадцати лет. Первые ученики рассказывали,

что Павел Петрович был очень внимателен, «так хорошо объяснял, что запомнилось на всю жизнь».

Дети тянулись к знаниям. Как-то раз ученица из дома по соседству прибежала босиком на занятия.

Был мороз. Кирибаев рассердился и пригрозил отругать отца девочки за то, что дети у него зимой раздетые ходят.

Трудно было детей в школу собрать: приловчились чернила делать из свёклы, клюквы и сажи.

Карандаши Павел Петрович с собой привёз, их делили по одному на троих. Писали на деревянной дощечке, а потом стирали стёклышком.

на берег Тары. Она-то и вылечила. «Проснулся к вечеру. Приступов кашля нет. “Байня” сделала

своё дело».

Бергульской школой, что расписали Кирибаеву, оказался просторный дом Константина Хо́хлова.

Там и остановился, и стал давать уроки первый бергульский учитель. По лавкам расселись

тринадцать ребятишек от восьми до четырнадцати лет. Первые ученики рассказывали,

что Павел Петрович был очень внимателен, «так хорошо объяснял, что запомнилось на всю жизнь».

Дети тянулись к знаниям. Как-то раз ученица из дома по соседству прибежала босиком на занятия.

Был мороз. Кирибаев рассердился и пригрозил отругать отца девочки за то, что дети у него зимой раздетые ходят.

Трудно было детей в школу собрать: приловчились чернила делать из свёклы, клюквы и сажи.

Карандаши Павел Петрович с собой привёз, их делили по одному на троих. Писали на деревянной дощечке, а потом стирали стёклышком.

Проработал Павел Петрович в Бергуле́ до весны: сошёл снег и уехал он из тех мест на Урал. Так никто в селе

не разгадал, кем был их «вучитель». В подарок будущий известный писатель оставил ученикам карандаши,

а через несколько лет выпустил повесть «За советскую правду», где рассказал, как он в Сибири скрывался.

В Бергуле в память о нём открыли литературно-краеведческий дом-музей и по крупицам в одном из залов воссоздали комнату, схожую с той, в которой учительствовал Бажов. Говорят, что в числе первых экспонатов в кабинете появились шкаф и зеркало

в толстой деревянной оправе из дома, где останавливался Павел Петрович.

Настояли, чтобы именно здесь сохранилась память

о Бажове, его друзья-писатели. Чтобы и в сибирской глубинке оставался живой бажовский след.

не разгадал, кем был их «вучитель». В подарок будущий известный писатель оставил ученикам карандаши,

а через несколько лет выпустил повесть «За советскую правду», где рассказал, как он в Сибири скрывался.

В Бергуле в память о нём открыли литературно-краеведческий дом-музей и по крупицам в одном из залов воссоздали комнату, схожую с той, в которой учительствовал Бажов. Говорят, что в числе первых экспонатов в кабинете появились шкаф и зеркало

в толстой деревянной оправе из дома, где останавливался Павел Петрович.

Настояли, чтобы именно здесь сохранилась память

о Бажове, его друзья-писатели. Чтобы и в сибирской глубинке оставался живой бажовский след.

Единственная основная школа Бергуля́ тоже носит

имя Бажова. В театральной студии ребята ставят сказки

Павла Петровича, а в сочинениях с гордостью упоминают, что малая родина прославилась в повести великого автора.

Кого в Бергуле ни спроси — все расскажут, как Бажова «байня» на ноги поставила, и укажут место близ Тары,

где она стояла.

Ещё недавно у реки был пляж: его расчищали, вспахивали, ребята всё лето проводили у воды, пока всё

не поросло травой и кустарником.

имя Бажова. В театральной студии ребята ставят сказки

Павла Петровича, а в сочинениях с гордостью упоминают, что малая родина прославилась в повести великого автора.

Кого в Бергуле ни спроси — все расскажут, как Бажова «байня» на ноги поставила, и укажут место близ Тары,

где она стояла.

Ещё недавно у реки был пляж: его расчищали, вспахивали, ребята всё лето проводили у воды, пока всё

не поросло травой и кустарником.

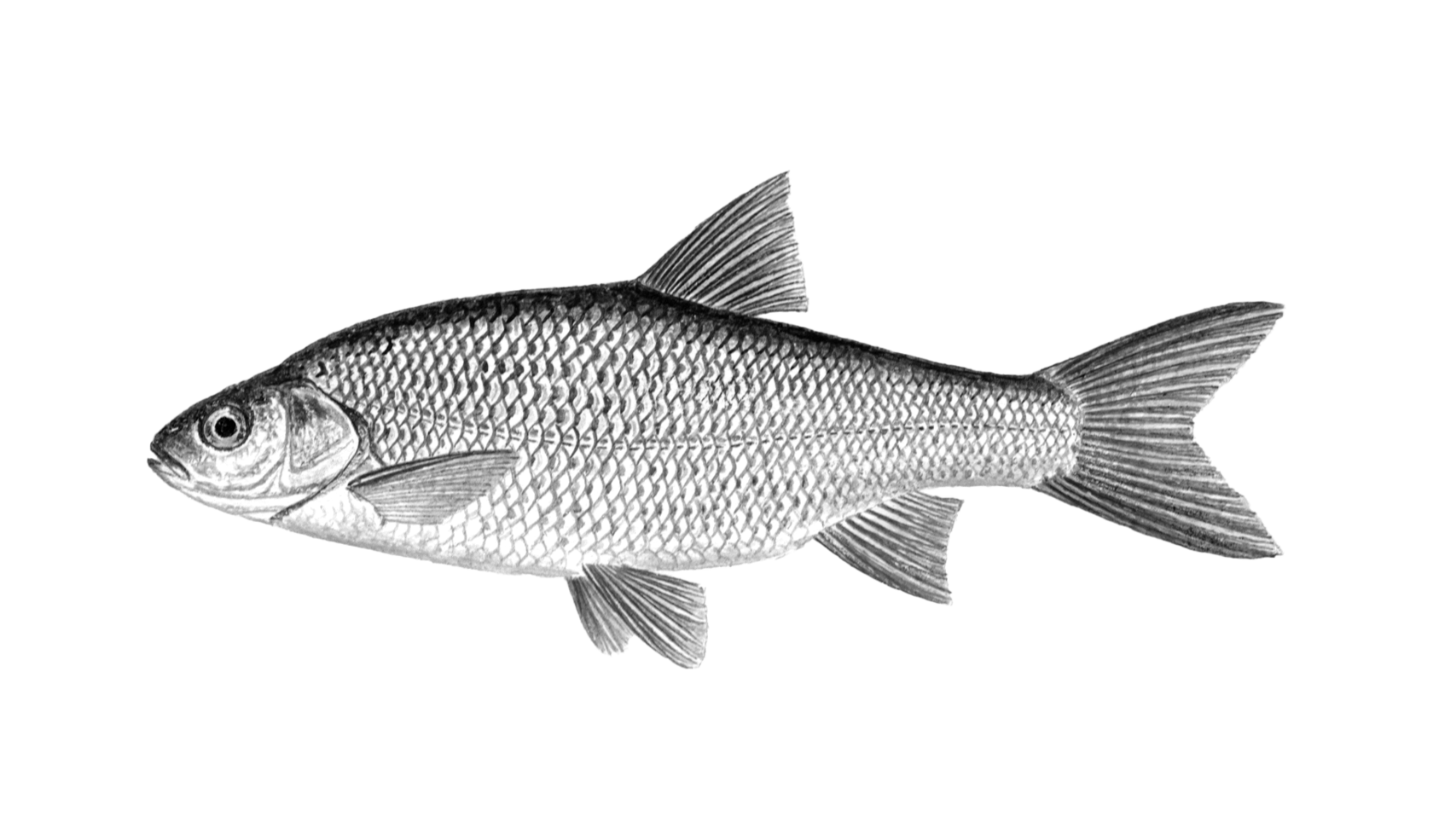

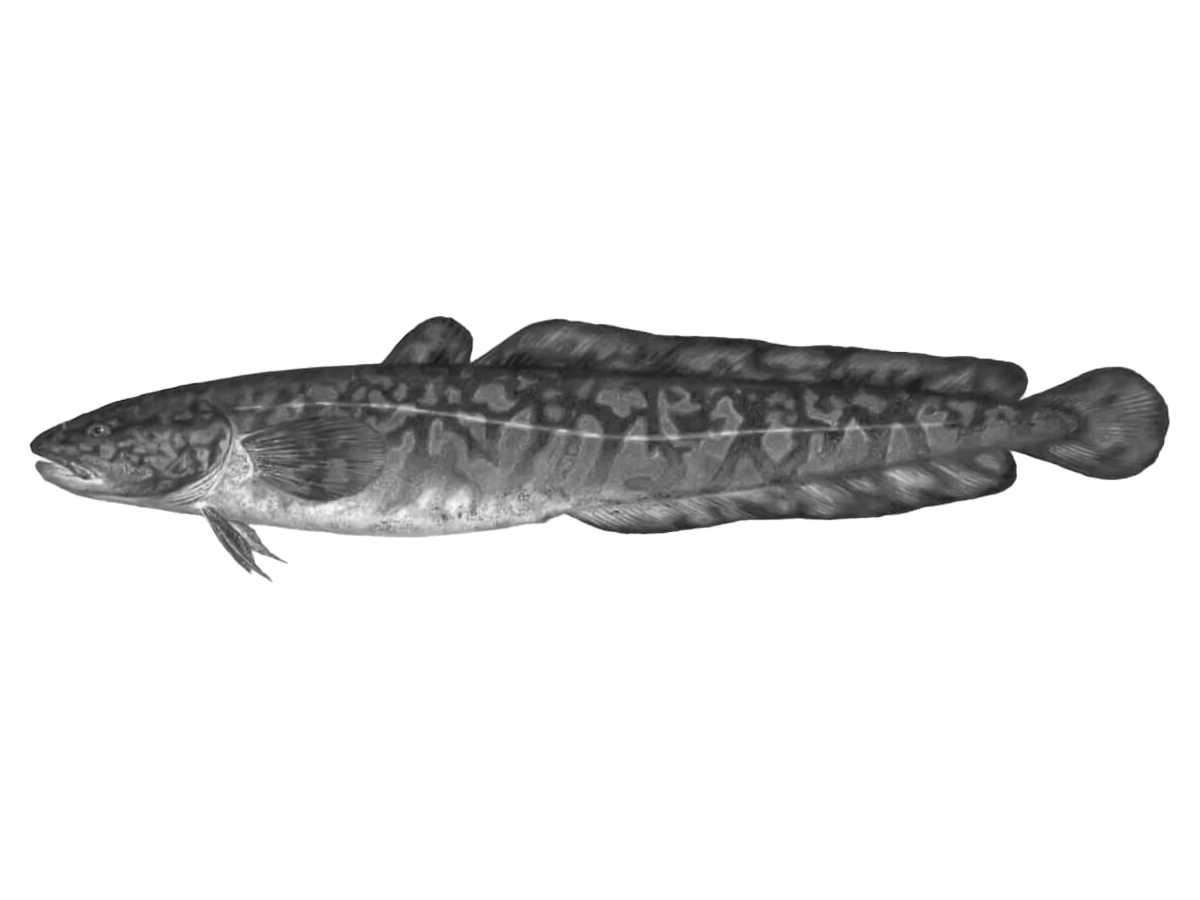

Тара по-прежнему славится рыбой: плотва, налимы, ельцы, пескари, ерши.

А про щук даже байки ходят, будто они в Таре такие большие водятся,

что человека утянуть за собой могут.

А про щук даже байки ходят, будто они в Таре такие большие водятся,

что человека утянуть за собой могут.

сходить в гости

И вот пока в Бергуле песни поют, волнуется Тара

пройтись по селу

Сказку про щуку придумал Алексей Логинович Старков,

он же сочинил несколько песен и стихов про родное село.

И во всём, за что бы ни брался Старков, читается эта любовь к месту. Алексей Логинович, как появился у него первый магнитофон, ходил к старожилам Бергуля записывать

их истории, воспоминания, приметы и песни. Общался

с учениками Бажова.

«Журналистом притворился», — шутит Алексей Логинович.

В усадьбу Старкова ходят как в справочную, узнать, чем жил Бергуль, и как в музей, посмотреть на русскую печку, колодец с журавлём да лампадку. И просто сказки и песни послушать. Алексей Логинович их со школы помнит.

он же сочинил несколько песен и стихов про родное село.

И во всём, за что бы ни брался Старков, читается эта любовь к месту. Алексей Логинович, как появился у него первый магнитофон, ходил к старожилам Бергуля записывать

их истории, воспоминания, приметы и песни. Общался

с учениками Бажова.

«Журналистом притворился», — шутит Алексей Логинович.

В усадьбу Старкова ходят как в справочную, узнать, чем жил Бергуль, и как в музей, посмотреть на русскую печку, колодец с журавлём да лампадку. И просто сказки и песни послушать. Алексей Логинович их со школы помнит.

Недавно ребята из детской фольклорной группы «Ленок» тоже разучили «Бояр». После репетиции «Ленок» не торопится расходиться, собирается в просторном коридоре сельского клуба. Ребята перебирают знакомые песни, намурлыкивают новый мотив и просят руководителя Нину Долнер напеть и показать,

как же «невесту выбирать». И как не откликнуться на такую задорную игру!

Правда, жених всего один, Пашка, и тот в фольклорном кружке был нечастым гостем. Но теперь Пашу как-то затянуло, говорит, что ещё придёт. Может,

и правда, невеста приглянулась, и пока в «Бояр» играли, на смотрины сходили. Собрал Паша сторону жениха, напротив выстроились невесты. Идёт одна

сторона на другую, поёт-зазывает, притопывает. Другая сторона ответ пропевает

и тоже шагает навстречу. И так строчка за строчкой бояре и молодые со стороны невесты и жениха выстраиваются друг против друга и кличут красавицу.

как же «невесту выбирать». И как не откликнуться на такую задорную игру!

Правда, жених всего один, Пашка, и тот в фольклорном кружке был нечастым гостем. Но теперь Пашу как-то затянуло, говорит, что ещё придёт. Может,

и правда, невеста приглянулась, и пока в «Бояр» играли, на смотрины сходили. Собрал Паша сторону жениха, напротив выстроились невесты. Идёт одна

сторона на другую, поёт-зазывает, притопывает. Другая сторона ответ пропевает

и тоже шагает навстречу. И так строчка за строчкой бояре и молодые со стороны невесты и жениха выстраиваются друг против друга и кличут красавицу.

— Бояре, вы зачем пришли? Молодые, вы зачем пришли?

— Бояре, а мы к вам пришли! Молодые, а мы к вам пришли!

— Бояре, мы невест выбирать! Молодые, мы невест выбирать!

— Бояре, вам какие нужны? Молодые, вам какие нужны?

— Бояре, нам вот эта мила! Молодые, нам вот эта мила!

— Она у нас дурочка-дурочка, ой да млада дурочка-дурочка!

— А мы её выучим, выучим! Ой да младу выучим, выучим!

— Чем же вы её вывчете, вывчете?

— А мы её плёточкой, плёточкой.

— А мы её пряничком, пряничком!

— Она будет плакати, плакати!

— Открывайте ворота, принимайте девицу!

— В нашем полку прибыло, прибыло!

— В нашем полку убыло, убыло!

— В нашем полку вина пьют, вина пьют.

— В нашем полку слёзы льют, слёзы льют.

В фольклорной группе кроме Паши, сына библиотекаря Ольги, занимаются ещё две дочки работниц культуры — заведующей музея Татьяны и хореографа сельского клуба Анны. Так и набралась половина группы. Скоро ещё подрастут младшенькие Нины — и за мамой в клуб. Особенно весело в «Ленке» на праздниках, когда костюмы можно примерить, хороводы поводить, посоревноваться, и всё по традициям и приметам, как родители от бабушек переняли. А ребята всё слушают, да себе подмечают.

Дети в Бергуле растут на сказках и повестях Бажова, традициях кержаков, на воспоминаниях старожилов села. И в моменты их общения, когда соприкасаются развившаяся и только пишущаяся истории, рождается даже не диалог культур, а одноголосие и созвучие состоявшегося и начинающегося поколения. От первого — опыт и мудрая присказка, от последующего — внимание.

И вот пока бергульские сказки слагаются,

волнуется Тара

волнуется Тара